《中幡》表演。

《男子双人皮条》表演。

《车技》表演。

《晃管》表演。

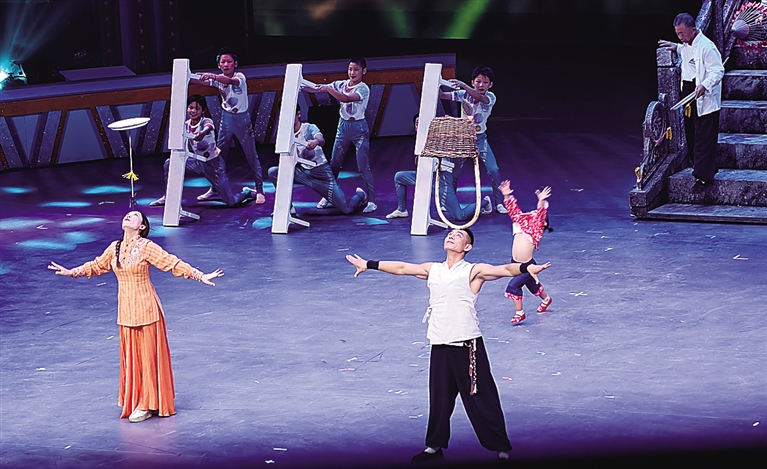

《吴桥娃娃》表演。

花车巡游。

非洲鼓表演。

滚圈表演。

打镲表演。

“世界目光聚焦杂技故里,这一次主场在家门口唱。欢迎回家,欢迎回家,吴桥就是杂技共同的符号……”

9月28日,第二十届中国吴桥国际杂技艺术节拉开帷幕。和着铿锵有力的鼓点,一首《杂技节欢迎回家》的主题曲,在吴桥这个大运河畔的中国杂技重要发祥地唱响。

从“3000年的传承”到“38年的期待”

金秋的吴桥,八方宾至,万众瞩目。

在东方杂技城“天圆地方”的穹顶下,完善的设施以最完美姿态,迎来了各国参赛者;4万平方米的吴桥杂技博物馆里,光影技术让百年前的顶杆技艺“穿越”而来;街头巷尾,穿着红马甲的志愿者正为游客引路……传统与现代碰撞,民族与世界交融,这正是第二十届中国吴桥国际杂技艺术节“回家”的模样。

吴桥的泥土里,似乎天生就埋藏着杂技的“基因”。

从“蚩尤戏”算起,杂技在吴桥有着3000年的传承,形成了“惊、险、奇、绝”的艺术特色。吴桥也成为国内外声名赫赫的“杂技之乡”。在这座小城,17个杂技专业村星罗棋布,137个杂技演出团体、3万余名从业者常年活跃在演出一线,真正应了那句俗话:“上至九十九,下至刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手”。

1987年10月25日,乘着改革开放的东风,第一届中国吴桥国际杂技艺术节在石家庄开幕。来自7个国家的30个节目惊艳亮相,那一刻,吴桥杂技走到聚光灯下。从初创时的默默无闻,到跻身世界三大杂技赛场行列,再到成为国家级国际性艺术赛事,吴桥杂技节已走过38年辉煌岁月,在繁荣发展杂技艺术、丰富群众精神文化生活、扩大城市国际知名度、推进经济文化发展等方面起到了极为重要的作用,成为享誉世界的文化品牌。

荣光背后,也有遗憾——杂技节以吴桥命名,却不在吴桥举办。让盛会“回家”,成了吴桥人的期盼。

在吴桥杂技国家级非遗传承人于金生的旧居里,那座立了半世纪的“刀山”始终刀刃朝上。这位以“上刀山、下火海”闻名的老艺人,从上世纪90年代起多次以省、市政协常委的身份递交提案,恳请让杂技节回到故里。他的展柜里,除了磨损的吞口剑,还有一摞泛黄的信笺,全是写给组委会的“陈情函”。

这样的渴望,早已融入了吴桥人的血液。百年前,吴桥杂技艺人孙福有将吴桥杂技带到国外。他在1920年写给家人的信里留下动情的文字:“总有一天,全世界的杂技高手会来咱家门口比试。”

这份期待,成了吴桥人代代相传的念想和为之努力的方向。

从“接不住”到“托得稳”

时光终究不负坚守,岁月从未忘却耕耘。

当东方杂技城迎来世界各地的表演团队、当云瑧金陵杂技酒店的霓虹点亮夜空、当数百名志愿者以全新面貌笑迎八方来客……吴桥终于具备了接住这份荣耀的底气。

这样的底气,源自当地日益深厚的杂技文化底蕴。1993年,占地300余亩的吴桥杂技大世界建成开放,江湖大剧院的红绸第一次在本土舞台扬起,让艺人不必再走江湖卖艺。此后20余年,运河美食街的烟火气渐浓,吴桥杂技博物馆展示杂技厚重历史用上高科技,东方杂技城成为现代化新地标——吴桥用30余年的积淀,搭好了迎接盛会的舞台。

9月的丰耀杂技道具厂车间里,响着富有韵律的机器轰鸣声。负责人周文明正调试新研发的智能转碟架,电脑屏幕上的编程数据跳动不停。这位2012年入行的“道具新匠人”,将机械设计融入传统技艺,让道具生产实现了标准化。企业产品拥有20多项专利、远销十几个国家。周文明说:“道具创新推动技艺发展,好的杂技道具为吴桥杂技发展夯实了基础。”

这样的底气,藏在每个角落。河北吴桥杂技艺术学校的练功房里,李天梦和队友正在练习“双人钢丝”。不久前,她刚和队友在俄罗斯尼古林杂技节上拿到金奖,为了在比赛中拿到好成绩,每天都在钢丝上练习8小时,汗水滴在地板上,晕开一个个深色的印记。不远处的“鬼手居”内,王立刚正表演父亲王保合传下的“三仙归洞”,指尖翻飞间,三枚小球仿佛有了生命,观众眼睛都不眨,却还是看不出“破绽”。没人知道,为了这“一秒七变”的手速,他每天要练8个小时,手指上的茧子长了又破,破了又长。

为了这次期待了38年的“回家”,为了这场国际杂技的盛会,这里的每一个人,都在默默地付出着:251名志愿者能熟练运用三种语言介绍杂技典故;市县两级专班对接16家合作企业,与千余家旅行社签下订单……

9月28日的开幕式,像一滴浓墨滴入吴桥的秋。这一刻,中国吴桥国际杂技艺术节实现了真正意义的“回家”。

当第一束追光照亮东方杂技城的舞台,当不同语言的欢呼与大运河的涛声交织,这既是对百年技艺的致敬,也是对文化自信的诠释。

这一刻,我们忽然读懂了这场回归的深意。

从“技艺”到“产业”

这场回归之旅,从来不止于一场节庆的迁徙。

在吴桥杂技博物馆的展厅里,一张“杂技产业链”图谱格外醒目:从杂技学校的人才培养,到演出团体的市场输出,再到道具厂的研发生产,最后延伸到文旅融合发展,每个环节都透着蓬勃的生机。

演出市场的版图持续扩大。吴桥杂技大世界的江湖大剧院,从来不会让热情冷下来:第一声空竹嗡鸣还没散,顶碗表演已引来满场喝彩,“鬼手居”内,艺人指尖的小球仍在变幻,观众的掌声像潮水般落了又起。剧场变成了“永不落幕的舞台”,常态化演出成为吴桥最动人的风景。

更妙的是那“走出去”与“引进来”的“双向奔赴”。当吴桥的“空中飞人”惊艳海外的艺术节,当异国的魔术团带着奇思妙想驻场江湖大剧院,两种文化在聚光灯下碰撞出别样绚烂的火花。

杂技教育的根基正不断夯实。河北吴桥杂技艺术学校的教室里,既有6岁的本地孩童压腿下腰,也有来自12个国家的留学生练习空竹。如今,学校有在校生700多人。当学校被命名为“中国吴桥国际杂技艺术培训中心”,当30多个国家的700多名留学生学艺有成,把吴桥杂技技艺带回家乡,吴桥的杂技教育更多了份大气与温度。

道具产业的升级尤为惊艳。“丰耀公司”的展厅里,从传统的顶杆、戏服,到智能转碟架、机械威亚设备,上百种道具琳琅满目。像这样的企业,在吴桥还有10余家,国内七成杂技团体的道具均是“吴桥造”。这些从吴桥走出的杂技道具,把吴桥的技艺与匠心,送到了全国“杂技场”。

文旅融合的效应愈发显著。2025年,吴桥入选全国第二批文化产业赋能乡村振兴试点名单。大运河畔,运河公园、五季公园、九大驿站的花草染着四季,岳庄美丽乡村的民俗体验裹着乡愁,杂技小院内的杂技表演和道具展览藏着惊喜……漫步吴桥街头,杂技元素早已融入这里的每个角落。作为“杂技之乡”,吴桥正以文旅融合为纽带,让古老的杂技艺术在新时代焕发出蓬勃新活力。

从“一人一手”的独门绝活,到“一产一城”的产业生态,再到“一桥一链”的全球互联,吴桥杂技在发展和传承中实现了蜕变。

运河水静静流淌,见证了“世界现代马戏之父”孙福有闯荡世界的脚步,如今又迎来各国杂技艺术家的光临——杂技节“回家”了。

在坚守中传承,在创新中发展。吴桥杂技的“故事”还在继续,传奇还在续写。